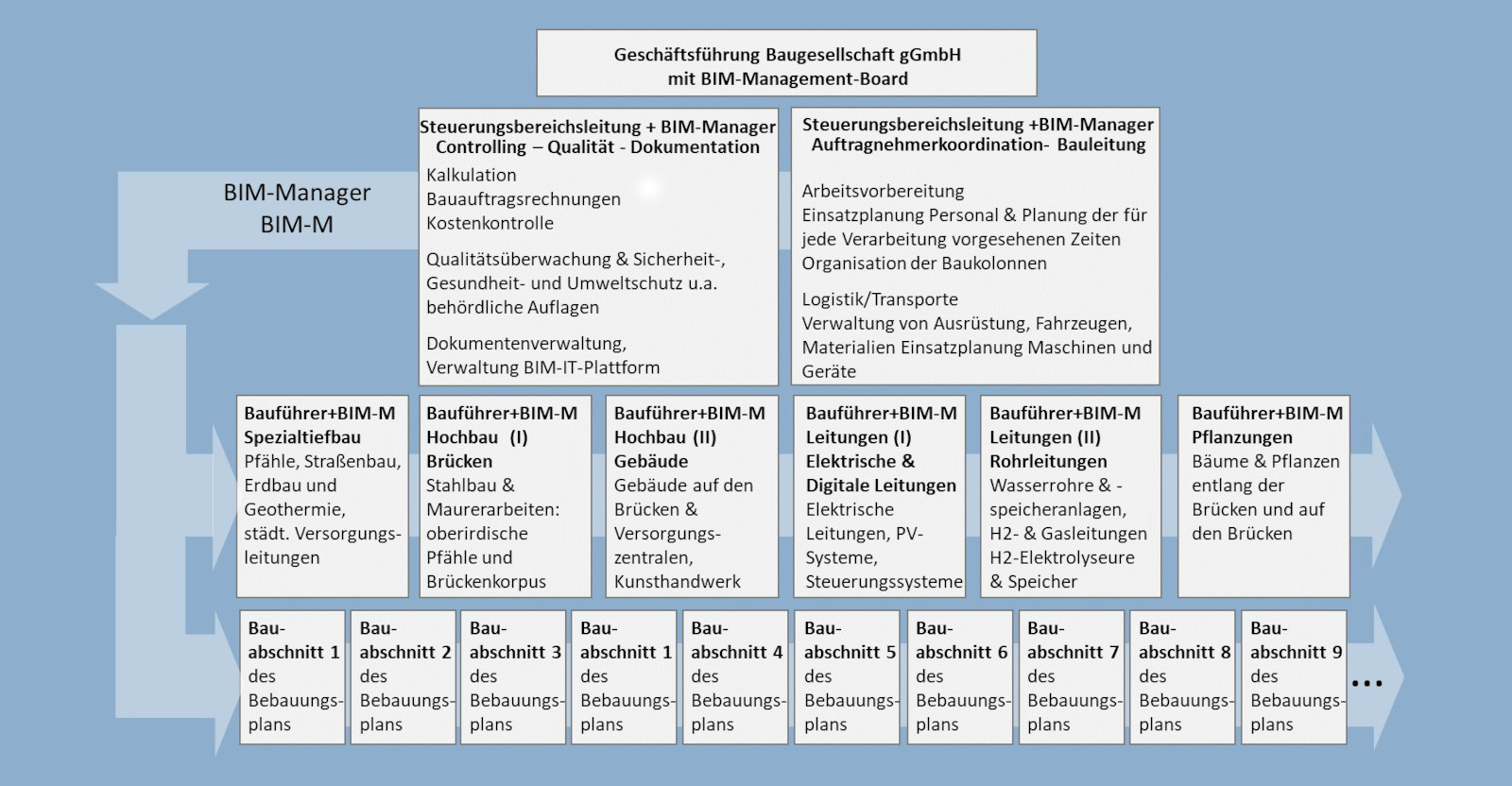

Die gemeinnützige Form der Baugesellschaft garantiert neben einem bürgerorientierten Baustellenmanagement auch eine Handwerker-freundliche Vergabepolitik: bevorzugt werden ausbildenden Handwerksbetriebe und die ersten Absolventen der neuen Meisterakademie

Die Baugesellschaft für den Bau der Frankfurter Brücken ist ebenso wie ihrer Vorgänger-Planungsgesellschaften als gemeinnützige GmbH konzipiert. Dies stellt zum einen sicher, dass die Baustellen mit dem höchsten Grad an Anwohnerschutz ausgestattet bzw. geführt werden; zum anderen stellt es sicher, dass bei der Auftragsvergabe nicht die günstigsten Anbieter Vorrang haben, sondern solche, die (1) unter Nachhaltigkeitsaspekten am sinnvollsten beauftragt werden bzw. die (2) im Hinblick auf Ausbildung und Nachwuchsförderung den Vorzug erhalten sollten oder die (3) mit Wissenschaft und Forschung zusammenarbeiten, etc etc.

Auch die Frage, aus welchen Regionen die Auftragnehmer kommen sollten, ist für die Erfüllung der gemeinnützigen Ziele der Baugesellschaft gGmbH relevant: Die Frankfurter Brücken sollen das Silikon Valley Europas werden, entsprechend erhalten Firmen aus dem europäischen Kulturraum (also nicht begrenzt auf EU-Mitglieder) den Vorrang.

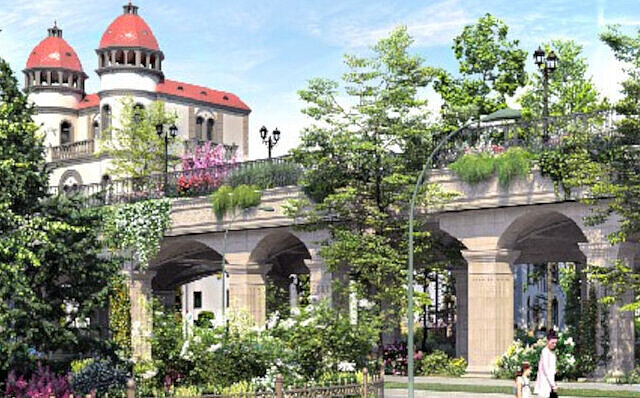

Außerdem sollen nicht nur Konzerne für ein derart großes Infrastrukturprojekt beauftragt werden, sondern auch mittlere und kleinere Firmen sollen zum Zug kommen: Für den Bau der Frankfurter Brücken gibt es zwar Gewerke, die nur von wenigen großen europäischen Firmen erfüllt werden können, wie zum Beispiel der Bau von Geothermieanlagen oder die Lieferung großer Stahlbeton-Elemente. Anders sieht es hingegen bei kleineren Gewerken aus, von denen riesigen Mengen benötigt werden, wie z.B. Mauererkunsthandwerk, Steinmetzarbeiten oder Schmiedeeiserne Geländer. Hier ist bewusst eine Auftragsvergabe an mittlere und kleinere Firmen vorgesehen, die besondere Qualitätskriterien erfüllen, wie sie oben aufgeführt werden, z.B. dass es sich um Ausbildungsbetriebe handelt oder dass ein besonderes diffiziles traditionelles Kunsthandwerk noch beherrscht wird.

Da die Bauindustrie in ganz Europa bereits an Nachwuchskräftemangel leidet, ist es unumgänglich, dass in den 10 Jahren Vorlaufzeit vor Beginn der Bautätigkeit der Nachwuchs in Handwerksbetrieben massiv staatlich gefördert wird und dass die „Meisterakademie für Kunsthandwerk, die auf den Frankfurter Brücken ihre volle Größe erreichen soll, bereits Jahre vor Baubeginn in temporären Räumlichkeiten gegründet wird und mit der Ausbildung von Handwerkern aller Gewerke bereits beginnt.